Асадов Эдуард Аркадьевич

- Вы просматриваете старую редакцию! Перейти к последней версии

Эдуа́рд Арка́дьевич (Арташе́зович) Аса́дов (7 сентября 1923, Мерв, Туркестанская АССР, РСФСР, СССР — 21 апреля 2004, Одинцово, Московская область, Россия) — русский советский поэт, прозаик.

Автобиография

...Я родился на стыке двух эпох, двух миров, двух цивилизаций, на стыке древнего и нового Востока. В моих любопытно распахнутых глазах могли одновременно отражаться и пионерский галстук, и черная паранджа, и европейский костюм, и красный на вате туркменский халат с черной бараньей папахой, и автомобиль, и входящий в город под перезвон колокольчиков длиннющий караван верблюдов с полными хурджинами фруктов и всевозможных пряностей, и сверкающий в небе самолет, и надрывно стонущий муэдзин. Короче, и старое и новое, и все выпукло, пестро, рельефно.

Бездумного, беззаботного детства у человека бывает, в общем-то, мало, до первого школьного звонка. И они, эти годы, были для меня щедро залиты раскаленным азиатским солнцем, пронизаны разномастным звучанием русских, армянских и туркменских песен и текли по губам прохладными струйками арбузного и виноградного сока.

Отец мой умер рано и неожиданно, в течение трех дней от заворота кишок. Врачи поставили неверный диагноз, ибо их ввели в заблуждение его спокойная улыбка и то, что он ни разу не застонал при невероятной физической боли. Отец же считал, что врачи должны все понимать сами, а стонать — это просто недостойно мужчины. Было мне тогда неполных шесть лет.

Больше мама оставаться тут не могла, и мы уехали с ней на Урал, в Свердловск, где жил мой дедушка Иван Калустович Курдов. Ей дали комнату на проспекте Ленина, недалеко от Верх-Исетского завода. И вскоре мы с ней вместе пошли в «первый класс». Только она — в качестве учителя, а я — ученика. Справедливость требует уточнить, что пошел я не в класс моей мамы — строгость ее мне была хорошо известна, — а постарался попасть в параллельный.

У каждого человека, вероятно, есть «страна своего детства». Такой страной я считаю Свердловск, рабочий Урал с его спокойными, строгими, но добрыми людьми, с могучими заводами, бескрайней тайгой и крепчайшими морозами. Если Туркмения запечатлелась в моей детской памяти главным образом красновато-золотистой цветовой гаммой песков, солнца и фруктов, то Урал — это белое и зеленое: огромное количество хрустящего, как сахар, снега на газонах, крышах, деревьях, на шапках и даже на проводах и бескрайнее море темно-зеленой тайги летом.

Тут на Урале, в Свердловске, прожил я с шести до шестнадцати лет, а это в юности — целая эпоха. Тут, в восьмилетнем возрасте, написал свое первое стихотворение, в пятнадцать вступил в комсомол, полюбил литературу, театр, музыку и вообще искусство. Занимался в драмкружках Свердловского Дворца пионеров, состоял в активе ТЮЗа, выступал с приветствиями от имени уральской пионерии на партийных и комсомольских конференциях и с чтением стихов на молодежных олимпиадах и конкурсах. Вовсю бурлила моя армянская энергия и литературная душа!

Часто приходил в гости к деду, слушал его немногословные рассказы о революционных демократах, о Чернышевском, у которого он в молодости работал секретарем. Говорил с ним порой на международные и самые житейские темы, иногда спорил запальчиво и, может быть, наивно. Но никогда не встречал в глазах старика даже тени иронии или гнева. Он был суров, но справедлив, а припертый подчас в каком-то споре моими живыми аргументами, задумчиво улыбался и говорил: «Этого я, к сожалению, не видел и не знаю. Но раз это видел ты, то я тебе верю». И, страдая одышкой, медленно уходил к себе в кабинет.

Мама, как и положено ей на роду, горячо меня любила. К каким-то минусам была снисходительна, но против других недостатков вставала стеной. Так, больше всего она не терпела лени и лжи. С раннего детства приучала и приучила меня никогда и ни при каких обстоятельствах не лгать, чего бы мне это ни стоило. А с ленью моей она боролась очень просто: работой. У меня, например, в доме всегда имелись какие-то обязанности, которых, кроме меня, не должен был выполнять никто. И это, скажем прямо, дисциплинировало .

Ну а дальше жизнь моя снова изменилась. Умер наш дедушка. Маму перевели работать в Москву. На время переезда я был отправлен в Мары, где и закончил 8-й класс, а затем перебрался к маме.

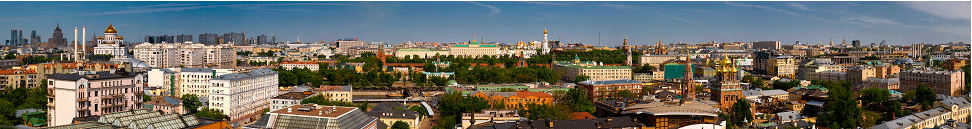

Началась жизнь, полная новых и ярких впечатлений. Красавица Москва, с ее Красной площадью, проспектами, площадями, станциями метро, театрами, Третьяковкой, да мало ли чем еще, буквально закружила меня, наполняя душу ярким, светлым, незабываемым. Снова уроки, споры в школьных коридорах, новые друзья, вечера самодеятельности и стихи, стихи...

Первое мое выступление как поэта состоялось 23 февраля 1940 года в Краснознаменном зале ЦДСА, или по-тогдашнему — ЦДКА. Я читал бойцам и командирам свое стихотворение, посвященное нашей армии. Я не склонен переоценивать качеств моих первых стихов, и горячий прием, оказанный мне, отношу лишь за счет моего мальчишеского энтузиазма, срывающегося от волнения голоса и доброты моих слушателей. Но этот успех был для меня, вероятно, особенно важным, так как не погубил еще очень хрупкого и трепетного ростка поэзии в моем сердце. А наоборот — даже словно бы укрепил его.

Москва, как и вся страна, жила в те предвоенные годы какой-то энергичной, радостной и в то же время тревожной жизнью. Все восхищались подвигами пагіанинцев, мужеством и отвагой Водопьянова, Чкалова, Громова, Ляпидевского, Гризодубовой, Кравченко и других героев. Едва ли не все знали по портретам героев производства, таких как Стаханов, Изотов, Мария и Евдокия Виноградовы, Макар Мазай, кузнец Бусыгин, первая трактористка Паша Ангелина, и других. Страна словно бы рвалась из прошлого в будущее, рвалась, преодолевая бураны и штормы, ломая все нормы и графики, которые старели прямо на глазах.

Некоторые утверждают сегодня, так сказать, задним числом, что о приближающейся войне мы знали. Да, предчувствие чего-то тревожного было. О возможности войны, которую могут когда-нибудь развязать наши враги, мы говорили. Но никто не думал, что это будет так скоро. Никто. Жили мы и тревожно, и радостно. В школах работали кружки ГСО (санитарной обороны) и ПВХО (противохимической обороны), в десятых и девятых классах преподавалось военное дело. Иногда под руководством военрука проводились в масштабах школ учения противохимической и противовоздушной обороны. Но все это больше походило на урок, на какую-то военную игру, но не настоящую подготовку к войне. В реальность ее мы все-таки старались не верить.

Мы дружно, компаниями ходили в кино, устраивали вечера самодеятельности и весело и самозабвенно танцевали. Что танцевали тогда? Да, пожалуй, все: и вальс, и блюз, и фокстрот, и румбу, даже порой кружились в веселой польке. Но главным танцем тех лет, владыкой всех вечеров, карнавалов и дружеских встреч было танго. Его медленный и четкий ритм, вздрагивающие и берущие за душу звуки покоряли буквально всех. Танец этот удивительно помогал знакомству, какому-то внутреннему сближению, а порой создавал атмосферу чего-то интимно-свет-лого и немного грустного. Особенно часто ставились на диски патефонов и проигрывателей такие мелодии, как «Брызги шампанского», «Дождь идет», «Песня о дружбе» в исполнении Вадима Козина и «Цыган». Без всяких преувеличений можно сказать, что тридцатые годы в смысле танцевальной музыки были эпохой танго.

Выпускной бал! Вряд ли найдется на земле человек, который не сохранил бы в душе своей навсегда этот единственный в жизни вечер! Помню его и я. И так ясно, словно состоялся он всего каких-нибудь две-три недели назад... Хотя времени прошло с тех пор не две и не три недели, а, увы, «чуточку» побольше...

Выпускной бал в нашей 38-й московской школе состоялся 14 июня 1941 года. И хотя одеты мы были проще, чем, скажем, выпускники теперешних послевоенных лет (материальные возможности у наших родителей были скромнее), но одевались и наглаживались мы все-таки на славу и веселились никак не меньше, а может быть, и еще горячей. И эмоциональность эта в какой-то мере определялась неуловимым ощущением тревоги и грусти, видимо, большей, чем обычная разлука после промчавшихся школьных лет.

Теплая звездная ночь мягко заглядывала в окна, птицами летали по всем этажам шумные, веселые голоса. К концу вечера некоторые словно бы повзрослевшие ребята впервые, почти не прячась, раскуривали где-нибудь в пустом классе, беседуя со сверстниками у раскрытого окна.

Говорили сумбурно, грустно и весело. Мечтали, строили планы, шутили, о чем-то спорили запальчиво и легко...

В актовом зале сияли все плафоны и люстры, без устали трудилась старенькая школьная радиола, крутились бесконечные пары, а над головами, через усилитель, словно бы импонируя нашему настроению, катился по лестницам и коридорам голос Вадима Козина:

Давай пожмем друг другу руки — И в дальний путь на долгие года!..

Мы танцевали, острили, пожимали друг другу ладони и никак не знали, что со многими расстаемся не на месяц, не на год и не на «долгие года», а до конца своих дней, навсегда...

22 июня 1941 года над Москвой стоял солнечный, яркий рассвет. Я возвращался из Подмосковья, где с субботы на воскресенье на станции Лосиноостровская ночевал у своей тетки. В вагоне электрички было шумно и весело. Как-никак, впереди целый воскресный и очень хороший солнечный день! Люди громко переговаривались, шелестели заиндевевшими бумажками от эскимо, перелистывали свежие газеты и журналы.

В память почему-то врезалась молодая пара (очевидно, молодоженов), сидевшая на скамейке против меня. Он — широкоплечий, веснушчатый, с круглым добродушным лицом, в белых отутюженных брюках и голубой тенниске на крепкой груди. Она — некрасивая, но удивительно милая, видимо, от счастья, прямо-таки полыхавшего из ее